在台灣,不少消費者很喜歡在買東西時「算成本」,買便當會算原物料成本當然買房也會算,試圖用建商土地購買價格與建築成本來評斷房價的合理性,認為建商賺太多、賣太貴。

但其實這種「算成本」的心態並無實際幫助,因為房價部份是由市場供需關係決定的,當有能力買房的人多,而賣房的人少時,房價就會漲;反之,賣房的人多,而買房的人少的時候,房價就會跌,而非建商的成本,畢竟錢能賺多少是多少,當市場需求高時,建商有底氣開高價,因為總有願意承擔高價的買家。

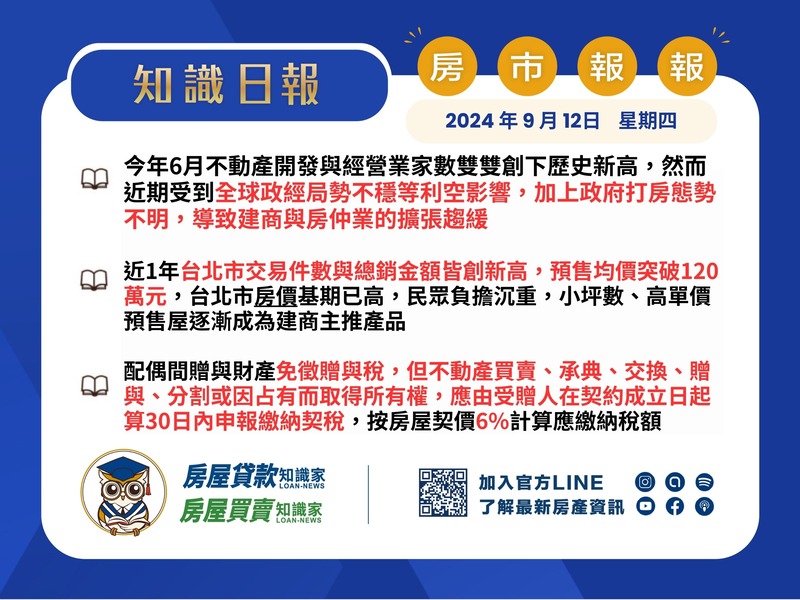

且房地產市場不僅受供需影響,還受到政策、利率、市場預期等多重因素的影響。因此,提升自身財務管理能力和市場敏感度,並根據自己的經濟實力和需求做出購房決策,才能真正掌握購房的主動權。

專家也認為,與其花費精力去計算賣家成本,消費者更應該去想如何提高自身的消費實力,努力開源節流,而不是依賴市場的價格回落,不只房價、物價也是一漲不復返,比起等待不如讓自己的購買力也跟上。

點我諮詢知識長 😀 https://lin.ee/iSWCzoj

點我諮詢知識長 😀 https://lin.ee/iSWCzoj